国字とは?

国字とは、漢字発祥の国・中国ではない場所でまねて作られた文字のことで、おもに東アジアの朝鮮・日本・ベトナムや、中国の少数民族などで作られてきました。日本製の国字は「和字」とも呼ばれ、日本固有のものや中国以外の国から入ってきたものを表すために作られます。

国字に関する研究はさかんではなく定義があいまいで、正確な数もわかりませんので、代表的なものを確認しましょう。

代表例①:常用漢字表にある国字

| 読み | 意味 | |

|---|---|---|

| 峠 | 訓:とうげ | ①山道を登り切った場所。上りと下りの分岐点 |

| ②物事の頂点 | ||

| 畑 | 訓:はた・はたけ | はたけ |

| 塀 | 音:ヘイ | へい。垣。家・敷地にめぐらす囲い |

| 枠 | 訓:わく | 四角く木を組んだもの。わく |

| 栃 | 訓:とち | とち。山地の沢沿いに生える落葉高木 |

| 込 | 訓:こ(む)・こ(める) | ①こもる。混雑して自由に通れない。 |

| ②なかに入れる。いっぱいにつめる | ||

| 腺 | 音:セン | 体内にある物質を分泌する器官 |

| 働 | 音:ドウ | はたらく |

| 訓:はたら(く) | ||

| 匂 | 訓:にお(う) | においがする。におい |

代表例②:人名漢字になっている国字

| 読み | 意味 | |

|---|---|---|

| 榊 | 訓:さかき | ツバキ科の常緑小高木で、神道で神に枝を供える |

| 樫 | 訓:かし | ブナ科の常緑高木全般。堅い材質が特徴 |

| 笹 | 訓:ささ | ①まとまって生えている小さい種類の竹。 |

| ②ささの葉のような形 | ||

| 椛 | 訓:もみじ・かば | モミジ(紅葉)・カバ(樺) |

| 畠 | 訓:はた・はたけ | はたけ。水を張らず、土が白く乾いた田 |

| 辻 | 訓:つじ | ①十字路。交差点 |

| ②道端 | ||

| 俣 | 訓:また | 分かれている所。分かれ目 |

| 凪 | 訓:なぎ・な(ぐ) | ①風がなく海面が穏やかな状態 |

| ②風がやむ | ||

| 凧 | 訓:たこ | 風力で空に揚げるおもちゃ(日本語名) |

| 籾 | 訓:もみ | ①もみがら。穀物の実の皮 |

| ②もみごめ。もみがらの付いたお米 | ||

| 喰 | 訓:く(う)・く(らう) | 食べる |

| 匁 | 訓:もんめ | ①尺貫法での重さの単位。「一貫」の1000分の1。3.75グラム |

| ②江戸時代の貨幣単位。「一両」の60分の1 | ||

| 鰯 | 訓:いわし | ①イワシ科の海魚全般。一般には、マイワシ。 |

| ②さびた刀 | ||

| 麿 | 訓:まろ | ①平安時代から、身分・性別に関係なく使われた一人称 |

| ②古代の人名に添える接尾語 |

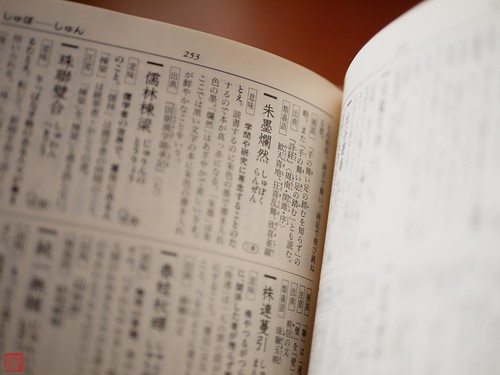

国字の読み

国字の読み方は3種類あり、漢字の成り立ちによって「訓読みのみ・音読みのみ・音訓あり」にわかれます。訓読みとは、日本語の意味の音ですので、漢字の読みで意味がそのままわかるものは訓読みです。

音読みは、中国語が日本風に少しなまった音ですので、読みだけでは何を意味しているかわからないものは音読みだと判別できます。

基本は訓読みだけ

国字の読みは、「訓読みのみ」であることが一般的であり、基本的に「訓読みのみの漢字であれば国字である」と考えて問題ありません。訓読みのみの国字は、すでにご紹介した峠(とうげ)・畑(はたけ)・辻(つじ)・凪(なぎ)などが代表例です。

音訓あわせもつ漢字も

国字のなかには音読みがあるものもあり、少ないですが「音読みのみ」や「音訓あり」の国字もあります。漢字の音をもとに形声で作ったり、当てはまる日本語がない・作った国字を熟語につかいたいなどで、偏や部首の中国語読みをあてたりしたためです。

当てはまる日本語がなく部首の音読みをとりいれた例は、腺(セン)、熟語用に音読みを加えた例は、働(ドウ・はたらく)があります。

国字の漢字の成り立ち

| 種類 | 成り立ち | 例 |

|---|---|---|

| 中国の造字法(六書¹)どおり | 会意 | 峠(山+上下) |

| 形声 | 鋲(金+ビョウ) | |

| 合字 | 麿(←麻呂) | |

| 中国の漢字から変化 | 変形 | 俣(←俟) |

| 崩し字 | 匁(←銭) | |

| 略字 | 枠(←椊)² | |

²諸説あります。

基本は会意

国字のほとんどは、本家・中国の漢字の作り方「六書」のなかの1つである「会意」で作られています。会意とは、輸入した漢字の意味をもとに、独自に組み合わせて1つの漢字にする作り方で、日本にしかないものを表すのに最適な方法です。

例は、峠(山道を上りきって下り道にさしかかる場所)・込(人が道につめかけている状態)などがあります。

そのほかの成り立ち

会意のほかに多い成り立ちは、六書の1つである「形声」で、輸入した漢字の意味と中国語読みの音(音読み)をもとに組み合わせて、1つの文字にする作り方です。音読みを持つ国字に多い成り立ちで、偏か部首のどちらかが読みと同じ音であることで見分けられ、金属製の留め具を意味する「鋲(ビョウ)」などがあります。

国字の種類①:日本固有のものを示す

国字を大別すると、示すものの違いで2種類に大別でき、1つ目の種類は日本固有のものを示す漢字です。気候風土・生活・考え方など、中国にはなく日本にしかないものを表すために古くから作られ、地名や人名にも多く使われています。

特に多いのは生物の名前や生態を表す漢字で、魚・木・鳥偏などが目立つほか、おもに道具や部品を表す金偏も多いです。

例①:魚の名前

| 読み | 由来 | |

|---|---|---|

| 鰯 | いわし | ウロコがもろい・腐りやすい |

| 鱈 | たら | 豪雪地域でよくとれる |

| 鰆 | さわら | 春に旬がくる |

| 鯰 | なまず | ぬるぬるしている(念:ねばる) |

| 鯳 | すけとうだら* | 海中の底層に多くいる |

| 鱚 | きす | 「きす」の「き」の音 |

例②:植物の名前

| 読み | 由来 | |

|---|---|---|

| 樫 | かし | 木が堅い |

| 椚 | くぬぎ | 別名「くのき」から「区(門)の木」 |

| 榊 | さかき | 神道で神に捧げる木 |

| 笹 | ささ | 葉(世)の多い竹 |

| 栃 | とち | 「とち(十×千=万)」からきた杤の新字 |

| 椛 | もみじ・かば | 木の葉が花のように色づく |

例③:文化や風土

| 読み | 由来 | |

|---|---|---|

| 躾 | しつけ | 身の振る舞いを美しくさせること |

| 糀 | こうじ | 米を発酵させて、菌が花のように咲く |

| 凧 | たこ | 風力で揚がる巾 |

| 凪 | なぎ | 風が止まった状態 |

| 颪 | おろし | 山を吹き下ろす風 |

| 凩 | こがらし | 木を吹き枯らす風 |

| 峠 | とうげ | 山道の上り坂・下り坂の分岐点 |

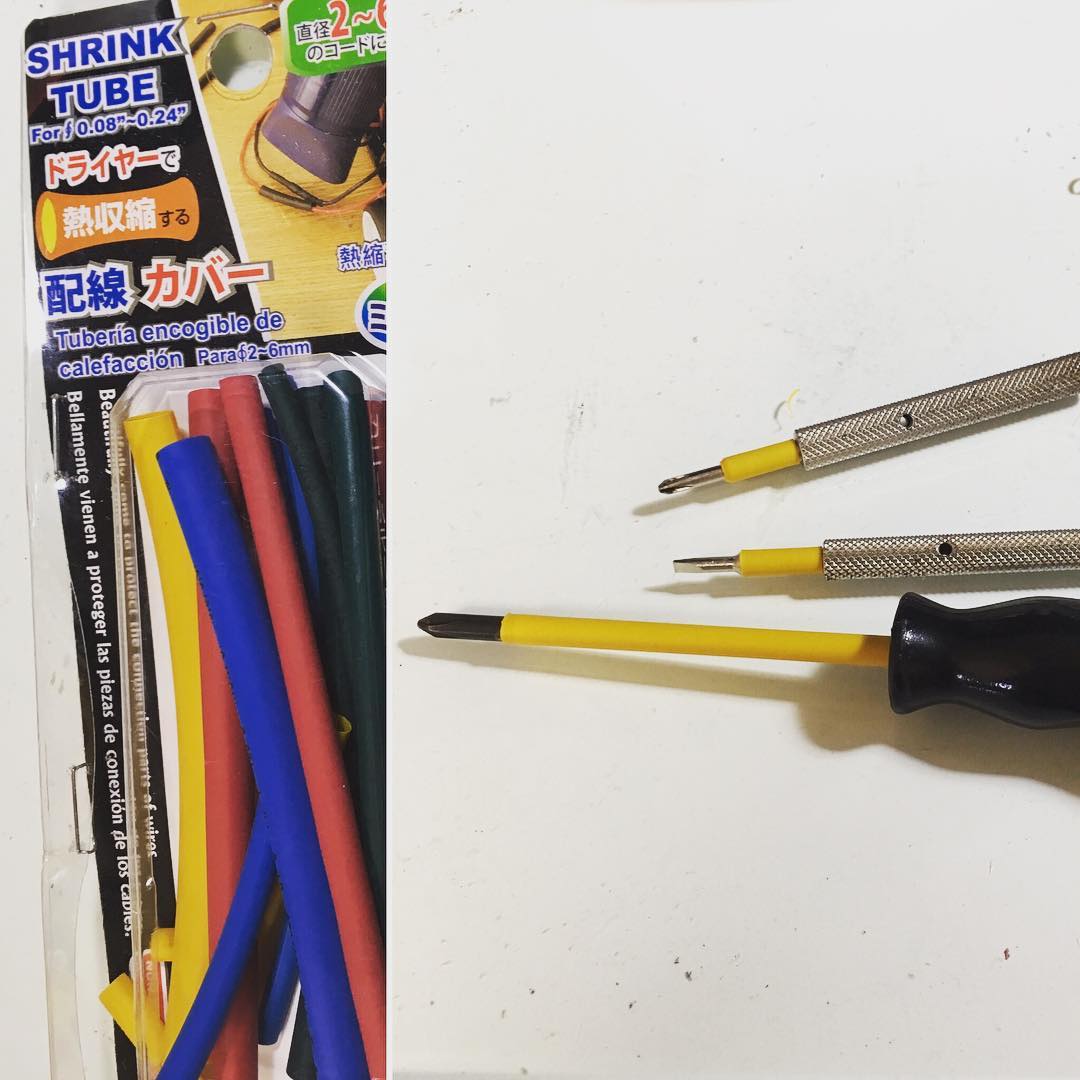

国字の種類②:外来のものを示す

国字を大別した場合の2つ目の種類は、中国以外の外国から輸入したものや概念を示す国字です。明治期の文明開化にともなって入ってきた概念・考え方を表すために作られたものが多く、重さ・長さ・体積・通貨などの単位や、医学に使う用語があります。

例①:単位

| 読み | 由来 | |

|---|---|---|

| 瓱 | ミリグラム | 「グラム(瓦)」の1000分の1 |

| 瓩 | キログラム | 〃 の1000倍 |

| 瓲 | トン | 〃 の1000倍の1000倍 |

| 粍 | ミリメートル | 「メートル(米)」の1000分の1 |

| 糎 | センチメートル | 〃 の100分の1 |

| 粁 | キロメートル | 〃 の1000倍 |

| 竓 | ミリリットル | 「リットル(立)」の1000分の1 |

| 竏 | キロリットル | 〃 の1000倍 |

例②:体の部位の名前

| 読み | 由来 | |

|---|---|---|

| 腺 | セン | 身体(月)内で水分を出す(泉)器官 |

| 膵 | スイ | 語源の成り立ちにあわせた。肉(月)+すべて(萃) |

国字ではない漢字

国字ではありませんが、一見すると国字のようで紛らわしい漢字も多くあり、字形がすでに中国にあった場合は国字ではありません。読み・意味を日本で独自に作った場合は「国訓」と呼び、現在の中国で使われていなくても国字とはせず国訓とします。

国訓の読みは、名前からすると訓読みだけと思いがちですが、国字と同じで音読みを持つ漢字もあり、限定されません。

種類①:輸入した漢字を日本で派生・転用させた

国字ではない漢字の種類1つ目は、中国から輸入した漢字の読み・意味を土台にして、日本固有の読みや意味をつけくわえた漢字です。代表的な例は、番(バン+見張りの意味)・旬(10日間→一番よい時期)などがあります。

種類②:中国にあるのを知らずに、日本で創作

国字ではない漢字の種類の2つ目は、日本固有の字形・読み・意味の国字を作ったけれど、実は中国にすでに同じ字形で違う意味・読みの漢字が存在していた文字です。「鮎」は、日本では占いに使った小魚「アユ」にあてて定着しましたが、すでに中国では「ナマズ」という意味を当てて使われていました。

ほかには、鮭(さけ・フグ)・芝(しば・キノコ)・椿(つばき・霊木)などがあります。

国字を知ると日本が見えてくる!

日本で独自に作られた漢字がわかった!

国字は日本固有のものや、中国以外の国から入ってきたものを表すために日本で作られた漢字ですので、表すものや漢字の成り立ちから、日本らしさが見えてきます。地名や名前など意外と身近なところで使われていますし、おもしろい発見もあるので、調べるだけでも楽しいですね。

国字って何?どんな字がある?